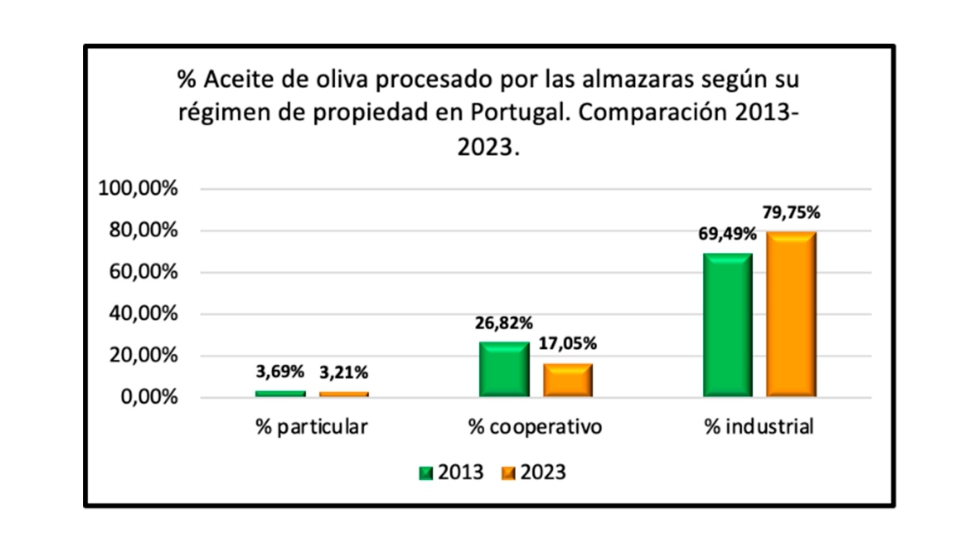

El embalse de Alqueva, el mayor lago artificial de Europa Occidental, ha sido un catalizador clave para la expansión del riego en el Alentejo, permitiendo estabilizar la producción y asegurar la calidad del fruto en un contexto de creciente estrés hídrico y variabilidad climática. Hoy, más del 58% de la superficie olivarera portuguesa dispone de riego, factor que contribuye significativamente al alto rendimiento promedio del país en comparación con otros productores mediterráneos.Este impulso productivo va de la mano de la modernización de la industria transformadora. Portugal cuenta con unas 462 almazaras, una cifra que ha disminuido en la última década como resultado de la concentración del sector. Las grandes almazaras industriales, dotadas de maquinaria de última generación, han absorbido una parte cada vez mayor de la molturación nacional. En la actualidad, casi el 80% del aceite se procesa en instalaciones industriales, frente a un 17% en cooperativas y apenas un 3% en almazaras particulares. Esta concentración ha permitido mejorar la eficiencia operativa, reducir costos unitarios y cumplir con los estándares internacionales de calidad, posicionando al aceite de oliva portugués como un producto competitivo en los mercados premium.

Los avances tecnológicos abarcan desde sistemas automatizados de recepción y lavado de aceitunas, hasta líneas de extracción optimizadas y tanques de almacenamiento con atmósfera controlada para preservar la calidad del aceite. La adopción generalizada del sistema de extracción en dos fases ha permitido una mayor eficiencia energética y reducción de residuos. Portugal es, además, uno de los países que mayor porcentaje de aceite virgen y virgen extra aporta a la producción mundial, superando el 91% del volumen total.Sin embargo, este progreso cuantitativo y cualitativo encierra una paradoja estructural: la coexistencia de un sector industrial pujante con pequeñas y medianas almazaras que enfrentan crecientes dificultades para adaptarse a las exigencias de un mercado globalizado. La presión competitiva, la necesidad de inversiones constantes en tecnología y la dificultad para acceder a canales de distribución internacionales han debilitado la posición de estas explotaciones familiares. Su desaparición no solo implica la pérdida de empleos rurales, sino también la erosión de prácticas agrícolas tradicionales, variedades autóctonas y un patrimonio cultural y agroecológico único.

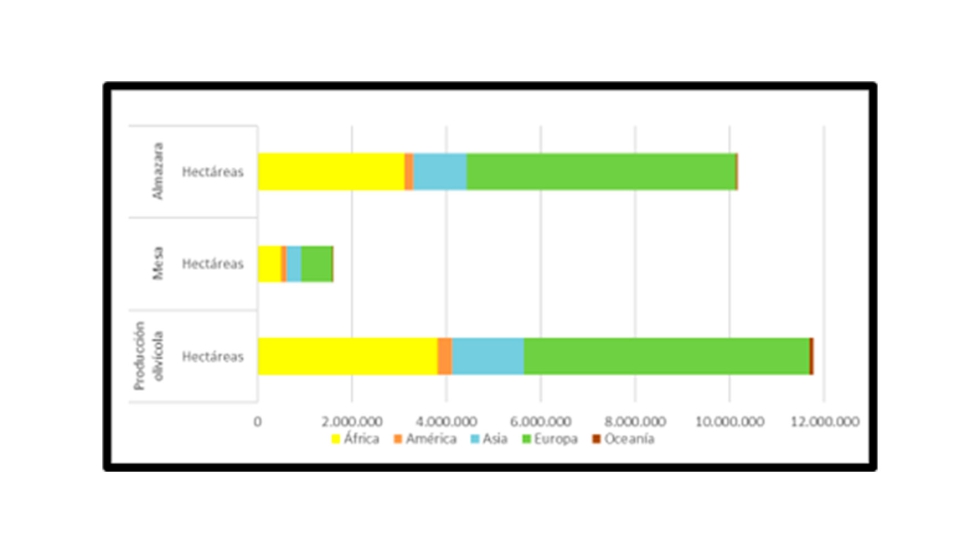

La dimensión social de este fenómeno es especialmente preocupante en términos de cohesión territorial y sostenibilidad rural. El cierre de pequeñas almazaras contribuye a la despoblación de zonas rurales y limita la transmisión intergeneracional de saberes. Las almazaras familiares, además de centros de transformación, han sido históricamente espacios de socialización y de vida comunitaria, y su declive amenaza la vitalidad de muchas comunidades.A nivel global, la olivicultura ha experimentado una expansión notable, superando los 11,7 millones de hectáreas cultivadas en más de 66 países. Aunque Europa sigue concentrando más del 50% de la superficie y la producción mundial, nuevas regiones productoras como América Latina, Australia y Estados Unidos han emergido gracias a la transferencia de tecnología y la adopción de modelos de alta densidad y mecanización integral. Este contexto ha impulsado un aumento sostenido de la demanda internacional, especialmente en mercados emergentes como China, Brasil y Estados Unidos, donde el consumo de aceite de oliva crece impulsado por su reputación como producto saludable.

Sin embargo, los países mediterráneos tradicionales han experimentado una estabilización o ligero descenso del consumo per cápita, lo que obliga a los productores a diversificar mercados y apostar por la diferenciación del producto. La volatilidad de los costos de insumos y la incidencia de fenómenos climáticos extremos, como sequías prolongadas, constituyen retos adicionales que afectan la estabilidad de la producción y los márgenes de rentabilidad.España, líder mundial en superficie y producción, es un espejo en el que Portugal se mira para continuar su proceso de modernización. El modelo español combina olivares tradicionales y modernos, con una cobertura de riego que alcanza el 35% de su superficie. No obstante, Portugal ha logrado posicionarse como referente de eficiencia, gracias a la profesionalización del sector, la innovación tecnológica y la calidad de sus aceites.

En este escenario, la concentración de la molturación en grandes almazaras destaca como un fenómeno clave. En Portugal, cerca de 10 grandes instalaciones procesan casi la mitad del total de aceitunas molturadas. Estas plantas industriales, principalmente ubicadas en el Alentejo, operan con elevados niveles de automatización y escalabilidad, optimizando todas las fases del proceso: desde la recolección hasta la exportación. Su integración vertical, que abarca desde la gestión agrícola hasta la comercialización, garantiza una trazabilidad completa y una calidad constante del producto final.El éxito de estas grandes almazaras se sustenta en una combinación de factores: control directo de superficies de cultivo, contratación de agricultores externos bajo acuerdos a largo plazo, inversión en maquinaria avanzada, adopción de sistemas de gestión de calidad certificados y formación continua de personal técnico especializado. Además, se implementan metodologías de cosecha y transporte perfectamente sincronizadas para preservar las propiedades organolépticas de la aceituna, aspecto clave para posicionarse en mercados premium.

Pero este modelo no está exento de riesgos. La homogeneización de la producción y la concentración de la molturación pueden erosionar la diversidad varietal y sensorial que caracteriza al aceite de oliva portugués. La pérdida de variedades autóctonas y de perfiles sensoriales únicos limita la capacidad de diferenciarse en nichos de mercado especializados, donde la autenticidad y la singularidad son altamente valoradas.

En términos de sostenibilidad ambiental, la expansión de los olivares modernos, junto con la intensificación del riego, plantea desafíos importantes relacionados con la gestión eficiente de recursos hídricos y la adopción de prácticas de economía circular. El aprovechamiento de subproductos como el orujo y el alpeorujo para la generación de biocombustibles o fertilizantes orgánicos es una línea de actuación clave para reducir la huella ecológica y diversificar fuentes de ingreso.La dimensión social y territorial de esta transformación es otro aspecto fundamental. La modernización y concentración han impulsado la profesionalización del sector y generado empleo cualificado en grandes instalaciones, pero han contribuido a la reducción del empleo tradicional y a la despoblación rural. Este fenómeno debilita la cohesión territorial, profundiza la brecha entre regiones más desarrolladas, como el Alentejo, y otras zonas con menor capacidad de inversión y adaptación tecnológica.

Frente a este panorama, se hace imprescindible articular políticas públicas y estrategias sectoriales que equilibren eficiencia y diversidad, competitividad e inclusión social. El apoyo a las pequeñas y medianas almazaras mediante programas de formación, acceso a financiamiento y transferencia tecnológica resulta esencial para su supervivencia. La cooperación intersectorial, a través de agrupaciones o cooperativas, puede fortalecer la capacidad negociadora de estos actores y facilitar la compartición de recursos y conocimientos.

En términos de sostenibilidad ambiental, la expansión de los olivares modernos, junto con la intensificación del riego, plantea desafíos importantes relacionados con la gestión eficiente de recursos hídricos y la adopción de prácticas de economía circular. El aprovechamiento de subproductos como el orujo y el alpeorujo para la generación de biocombustibles o fertilizantes orgánicos es una línea de actuación clave para reducir la huella ecológica y diversificar fuentes de ingreso.La dimensión social y territorial de esta transformación es otro aspecto fundamental. La modernización y concentración han impulsado la profesionalización del sector y generado empleo cualificado en grandes instalaciones, pero han contribuido a la reducción del empleo tradicional y a la despoblación rural. Este fenómeno debilita la cohesión territorial, profundiza la brecha entre regiones más desarrolladas, como el Alentejo, y otras zonas con menor capacidad de inversión y adaptación tecnológica.

Frente a este panorama, se hace imprescindible articular políticas públicas y estrategias sectoriales que equilibren eficiencia y diversidad, competitividad e inclusión social. El apoyo a las pequeñas y medianas almazaras mediante programas de formación, acceso a financiamiento y transferencia tecnológica resulta esencial para su supervivencia. La cooperación intersectorial, a través de agrupaciones o cooperativas, puede fortalecer la capacidad negociadora de estos actores y facilitar la compartición de recursos y conocimientos.